Пожарная охрана

Пожарная охрана

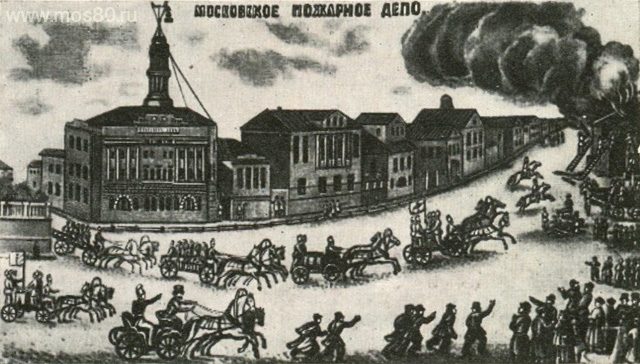

В древней Москве, застроенной главным образом деревянными зданиями, пожары носили катастрофический характер. Поэтому с древнейших времён всё население несло «пожарную повинность»: жителей обязывали (по 1 человеку с 10 дворов) нести ночное дежурство; в случае пожара они были обязаны являться со своим инвентарём (топорами, баграми, вёдрами и т. п.). Запрещалось в летнее время топить печи; производства, связанные с огнём, выводились на окраины города, в специальные слободы близ рек, прудов, ручьёв. За ликвидацию пожаров отвечал Земский приказ, которому в 17 веке подчинялись до 200 ярыжек (низших служителей), составлявших пожарную команду. В их распоряжении были «заливные трубы» (насосы), бочки и другой инвентарь. К борьбе с пожарами привлекались также стрельцы (25 тысяч стрельцов тушили пожар 1652). На Кремлёвской стене дежурили сторожа, извещавшие о пожаре звоном колокола. Пётр I пытался в качестве профилактической меры ограничить деревянное строительство в центре Москвы. В 1736 на больших улицах были устроены колодцы с насосами. В 1792 при московском обер-полицмейстере основная пожарная экспедиция, которую возглавил брандмайор. В 1804 создана профессиональная городская пожарная команда, которая делилась на пожарные части. Тогда же отменена «пожарная повинность». В каждую пожарную часть был назначен брандмейстер. Пожарные обозы размещались в специальных съезжих дворах. На зданиях полицейских частей сооружались каланчи, на них круглосуточно дежурили часовые, при пожаре вывешивались шар, флаг или фонарь (введены в 1808), давался сигнал колокола, через 2,5 минуты обоз был обязан выехать к месту пожара. К 1812 московская пожарная команда имела 96 насосов. С 1896 в Москве выпускались паровые пожарные насосы, которыми оснащались пожарные части.

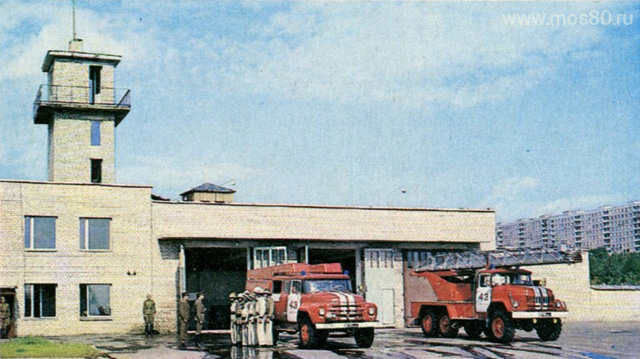

Современное здание пожарной части.

После Октябрьской революции по декрету от 17 апреля 1918 «Об организации государственных мер борьбы с огнём» создано Управление пожарной охраны (УПО), разместившееся в здании бывшей Пречистенской части (ныне Кропоткинская улица, 22, УПО Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома). К концу 20-х годов все пожарные части были оснащены механическими средствами пожаротушения; последний конный пожарный обоз заменён специальными автомашинами в 1926. В 30-х годах изменение типа застройки (применение огнеупорных материалов), строительство пожарных депо, расширение сети водопровода, создание профилактической противопожарной службы способствовали устранению угрозы катастрофических пожаров.

Пожарное депо на улице Пречистенке (ныне Кропоткинская улица). С литографии 1853.

В первые 9 месяцев Великой Отечественной войны 1941—45 во время налётов вражеской авиации на Москву было сброшено около 1600 фугасных и около 100 тысяч зажигательных бомб, однако все очаги пожаров быстро ликвидировались силами пожарных и формированиями местной противовоздушной обороны.

В современной Москве сеть пожарных частей равномерно дислоцирована по территории города; на их вооружении — высокопроизводительные автонасосы и автоцистерны, способные подать на очаг горения до 3,5 тысяч литров воды в 1 секунду. Специальные машины и устройства предназначены для борьбы с пожарами в высотных зданиях, на химических предприятиях, в местах хранения нефтепродуктов. При тушении применяются возаводушно-механическая пена, огнегасящие порошки, инертные газы. Личный состав пожарных частей оснащён теплоотражательными костюмами и кислородно-изолирующими противогазами, позволяющими действовать в загазованной среде, задымлённых помещениях, вблизи открытого пламени. Профилактикой пожаров ведают службы Государственного пожарного надзора (ГПН). Отделы ГПН имеются в каждом районе, без их разрешения не может быть введено в эксплуатацию ни одно здание или сооружение. В домах повышенной этажности, а также во всех музеях, гостиницах, театрах и на олимпийских объектах установлены системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Помощь пожарной охране в профилактике пожаров оказывают Всероссийское добровольное пожарное общество (в Москве в 1978 было около 7 тысяч первичных организаций и свыше 835 тысяч членов) и добровольные пожарные дружины. С 1925 в Москве издаётся журнал «Пожарное дело». Пропаганду противопожарных мероприятий ведёт созданная в 1957 Постоянная пожарно-техническая выставка (улица Дурова, 49). Московская пожарная охрана награждена орденом Ленина (1947) и орденом Трудового Красного Знамени (1923).