Метрополитен имени В. И. Ленина

Метрополитен

имени В. И. Ленина. Первый из известных проектов московского метро был эскизно разработан в 1901. В 1902 русский инженер П. И. Балинский предложил проект, по которому метро должно было соединить Замоскворечье с Тверской заставой (ныне площадь Белорусского вокзала) подземной линией, а через Красную площадь и у Пушкинской площади поезда намечалось пустить по эстакаде. До Первой мировой войны (1914—18) предлагались и другие проекты. В годы Советской власти вопрос о строительстве московского метро был поднят в 1922. В 1925 был разработан проект так называемого Мясницкого радиуса, но он не удовлетворял потребности москвичей в транспорте и не был принят. Из-за неприемлемых условий были отклонены предложения некоторых зарубежных фирм.Решение о строительстве метрополитена в столице было принято на Июньском (1931) пленуме ЦК ВКП(б), в том же году «Метрострой» начал строительство. Первая очередь с 13 станциями от Сокольников до ЦПКиО имени Горького и Смоленской площади была открыта 15 мая 1935; протяжённость линий составляла 11,6 км, среднесуточные перевозки — 177 тысяч пассажиров.

С начала строительства метрополитена его станции создавались как пространственно протяжённый архитектурный комплекс монументальных сооружений большого общественного значения. В проектировании станций метрополитена участвовали видные советские архитекторы (В. Г. Гельфрейх, И. А. Фомин, А. В. Щусев и другие), которые стремились не только создать наиболее комфортабельные условия для пассажиров, но и придать каждой станции индивидуальный архитектурный облик. Торжественные, мажорные по настроению художественные комплексы метрополитена украшены статуями и рельефами, монументально-декоративными композициями (живопись, мозаики, витражи). Подбор различных облицовочных материалов в совокупности образует богатую колористическую гамму. При облицовке станций метрополитена были использованы свыше 20 видов мрамора из различных месторождений Урала, Алтая, Средней Азии, Кавказа, Украины и др., а также лабрадор, гранит, порфир, родонит, оникс и другие материалы. Лучшие традиции художественного оформления метрополитена продолжены работающими в этой области архитекторами и художниками в 60—70-х годах (См. также статьи об отдельных станциях и линиях метрополитена).

В годы Великой Отечественной войны более полутора тысяч работников метрополитена ушли в Красную Армию, народное ополчение (в подразделениях метрополитена установлены два обелиска Вечной славы 287 погибшим в Великую Отечественную войну). В производственных мастерских было налажено изготовление мин и гранат. Метрополитен использовался как бомбоубежище.

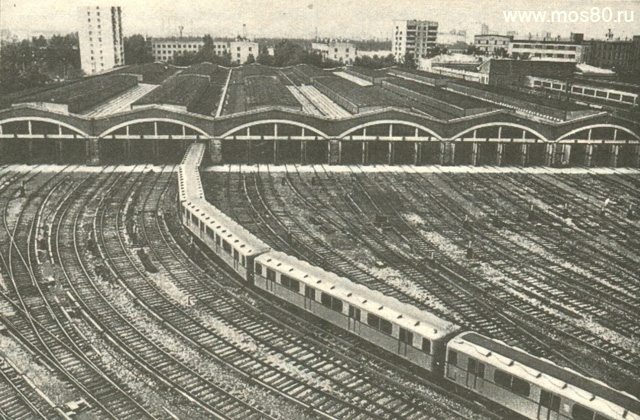

Одно из депо Метрополитена.

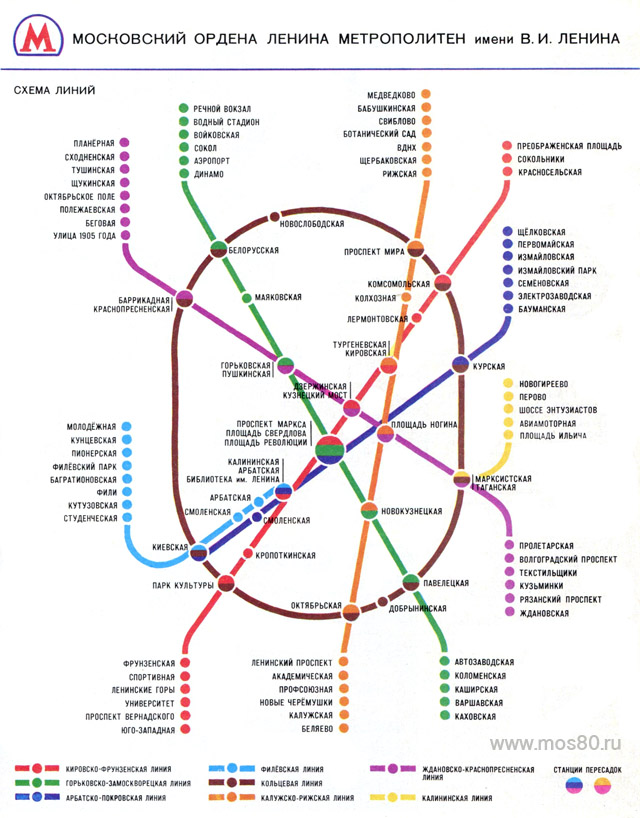

К 1980 число станций на восьми линиях метрополитена (Кировско-Фрунзенская, Арбатско-Покровская, Горьковско-Замоскворецкая, Кольцевая, Калужско-Рижская, Филёвская, Ждановско-Краснопресненская и Калининская) достигло 114. Среднесуточные перевозки — около 6 млн. человек, или почти 40% от городских перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта. 28 марта 1979 метрополитеном воспользовались свыше 7,8 млн. пассажиров. К 20 декабря 1976 метрополитеном было перевезено 40 млрд. человек. Метрополитен характеризуется большой интенсивностью движения (в часы максимальной нагрузки интервалы между электропоездами сокращаются до 80 секунд) и высокими скоростями движения поездов — на отдельных участках до 90 км/ч, а с учётом остановок около 40 км/ч. Безопасность движения обеспечивается системой сигнализации, централизации и блокировки с автоматической остановкой поезда в случае запрещающего сигнала светофора. С 1976 на поездах устанавливаются автоматические устройства, позволяющие перейти на обслуживание этих поездов одним машинистом (без помощника). Для создания максимальных удобств пассажирам на большинстве станций метрополитена установлено около 350 эскалаторов.

В 1979 на метрополитене было свыше 13 тысяч ударников коммунистического труда. Многие работники удостоены правительственных наград, в том числе машинист